-

Macro Approach : Global Value Chain 2Economics/Papers 2023. 9. 17. 18:59

데이터가 없으니 있는 데이터를 가지고 최대한 쪼개고, 이어 붙인다. 데이터가 명확한 세계로 가고 싶다. ㅠ.ㅠ

핵심 : 무엇을 설명할 것인지에 따라서 보고자 하는 데이터를 잘 조합해야 한다. 여기서는, upstreamness, downstreamness을 통해 내가 어디에 위치해 있는지를 보여주는데 그 방법으로 단계별로 숫자를 부여하는 것을 택한다. (숫자 weighting. 나의 무게는 어디에 쏠려 있는가, 공간 duration인가)

(3. 데이터 및 여러 측도) 데이터는 2013년에 발표된 world input-output 데이터베이스(WIOD)에서 가져온 것이며, 이 데이터는 1995년부터 2011년까지 35개 산업 및 41개 국가에 대한 연간 관측치를 제공

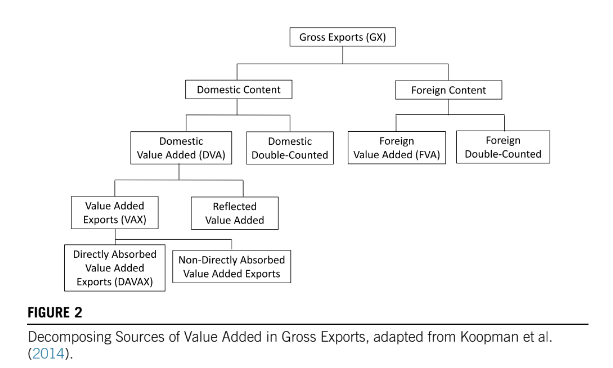

- 국제 무역 흐름에서 GVC 활동의 보편성을 나타내는 네 가지 지표

- (i) Hummels 등(2001)의 VS(VS) 지표, 즉 $(GX - DVA) / GX$

- (ii) Johnson과 Nоггera(2012)가 제안한 수출 부가가치 대 총수출(VAX / GX) 비율

- (iii) Borin과 Mancini(2019)의 총 수출에서 GVC 무역의 비율

- ${(GX -DAVAX) \over GX}$ : 총 수출에서 두 국경을 가로 질러 이동하는 가치인 GVC 무역의 비율

- (iv) 수출된 국내 가치에서 여러 국경을 넘어가는 GVC 무역의 비율, 즉 (DVA - DAVAX) / DV

두 지표 간의 강력한 상관 관계 (> 0.99) 1995년부터 2008년까지의 시간 동안 국경을 넘어가는 GVC 활동이 꾸준히 증가

- (VS)의 비율이 1995년에 0.20에서 2008년에 0.27로 증가

- VAX/GX에서 1을 뺀 값과 VS는 반사된 교역을 제외하여 약간의 차이가 있지만 기본적으로 동일하게 움직임

- 국경을 넘어가는 GVC 무역이 차지하는 총 수출의 비율인 (GX - DAVAX) / GX는 1995년에 0.35에서 2008년에 최고치인 0.47로 상승

글로벌 금융위기는 GVC 활동이 조금씩 감소하거나 조금 반전되는 것으로 보이는데, 세계 무역의 GDP 대비 비율이 둔화되는 것과 동시에 GVC 무역의 수출 비율이 감소하는 것과 일치

(4. 통합 가치)

위에서 여러가지 데이터와 지표들을 조합하고 쪼개서, 특정 정보를 measure 하려고 했다. 이제는 정보를 묶어 보려고 한다. 다만, "매크로" 측정 핵심은 기본적으로 가장 바탕의 정보인 WIOT의 정보의 신뢰에 달려 있다.

국내 표에서 관찰되는 것은 각 나라(국가)의 산업(업종) s에서 국가 j로의 산업 r에서의 상품 수입의 가치인데, 이것은 여러 원천 국가를 통합하여 측정할 수 있다.

- (i) input으로 사용되는 경우, $\sum_{i \neq j} Z_{i j}^{r s}$;

- (ii) final use로 사용될 때, $\sum_{i \neq j} F_{i j}^{r}$.

이후에 이러한 흐름을 원천 국가 i에게 할당하기 위한 표준적인 접근 방법은 “비례” 가정을 활용한다.

$$ \tilde{Z}{i j}^{r s}=\omega{i j}^{r} \sum_{i \neq j} Z_{i j}^{r s} $$

$$ \tilde{F}{i j}^{r}=\omega{i j}^{r} \sum_{i \neq j} F_{i j}^{r} $$

- $\omega_{i j}^{r}$는 적절하게 선택된 가중치 : 국가 j의 산업 r 수입에서 국가 i의 수입 비율로 설정

이제는 GVC에서 어떤 위치를 차지하고 있는지로 나아가 살펴볼 수 있다.

(5. GVC 내 위치 관점)

GVC 거래의 크기 (size)와 점유율 (share)을 측정하는 것도 중요하지만, 연구자들은 국가와 산업의 GVC 상에서 어떠한 위치 (positioning)에 있는지 관심을 가지고, 이는 경제 모형을 만들 때 또 중요한 역할을 하게 된다.

그렇다면, GVC 내 국가의 위치는 어떻게 결정이 될까? (1) 생산성(productivity) (2) 지리적 위치 (geography) (Antràs and de Gortari, 2020)와 같은 기본 요소에 의해 결정

- WIOT의 설정에서 각 국가-산업은 부가가치의 원천에서 출발하여, 완제품이나 서비스가 최종 사용으로 흡수될 때까지, 여러 “**생산 과정의 단계”**로 구성

- 생산 단계 개념의 두 가지를 구별

(Upstreamness) 최종 수요 (final demand)에 대해 "상류로의 이동"의 평균 위치(average positioning)를 포착

- 순방향 연결 분해에 기반하여 구성 : $\mathbf{A}^{n-1} \mathbf{F}$ 은 최종 수요에 도달하기 위해 n 단계까지 정확히 이동하는 총생산을 나타냄. 따라서,

- 일종의 weight를 부여하는 것이라 할 수 있음.

$$ \mathbf{F}+2 \mathbf{A F}+3 \mathbf{A}^{2} \mathbf{F}+\ldots=[\mathbf{I}-\mathbf{A}]^{-2} \mathbf{F} $$

- $U_i^r$ 은 이 국가-산업의 생산이 최종 수요에 도달하기까지 걸리는 평균 생산 단계의 가중** 평균으로 ((i−1)×J+r)-th 항을 $Y _i^ r$ 로 나눈 것으로 정의

- ** 이 때 가중치는 정확히 n 단계를 거쳐 최종 사용으로 흡수되는 그러한 총 생산의 비율에 해당

- (>1) 전체가 최종재 $Y_i^r$이 최종 수요에서 직접 소비될 때만 1로 최소값

- 특히 최종 수요 지점에 도달하기 전에 여전히 여러 단계가 필요할 때 더 큰 값을 가지게 됨 (final 과 먼 level)

$$ \mathbf{U}=[\mathbf{I}-\mathbf{B}]^{-1} $$

(Downstreamness) Sources of value added (노동력, 다른 요소들)에 대한 "하류로의 이동"을 측정

- $D_j^s$ 는 ((j-1) x J + s) th 항을 $Y_j^s$ 로 나눈 것으로 정의

- 국가 j, 산업 s에서 원천 value added부터 산출물을 생성하기 위해 거치는 단계 수의 가중 평균

- 크면 클수록 downstreamness에 가깝다는 것을 알 수 있음. 즉, 소비자에게 더 가깝다는 의미

- Initial value-added으로부터 먼 곳에서 생산하는가?

$$ \mathbf{V}+2 \mathbf{B V}+3 \mathbf{B}^{2} \mathbf{V}+\ldots=[\mathbf{I}-\mathbf{B}]^{-2} \mathbf{V} $$

'Economics > Papers' 카테고리의 다른 글

Credit, capital and crises: a GDP-at-Risk approach (3) 2023.09.19 Caliendo-Parro model - GVC modeling (1) 2023.09.18 Macro Approach : Global Value Chain 1 (1) 2023.09.16 Growth at Risk From Climate Change (3) 2023.09.15 Valuation Formulas (Pricing) and Equilibrium 2 (0) 2023.09.14